倍率に惑わされちゃダメ!

|

|

|

倍率が合ってたらクリア

|

倍率が合ってなかったらボケます

|

●むやみに倍率だけを大きくしても、像はぼやけて大きくなるだけです。

望遠鏡で出せる最高倍率は、対物レンズ(主鏡)直径mm数の2.5倍

くらいまでです。それ以上倍率を上げても像は暗くぼやけて大きくなる

だけです。適正な倍率で見るようにしましょう。

例:口径80mmであれば80×2.5=200倍

200倍以下が適正ということになります。

分解能

対物レンズや主鏡の直径が大きいほど性能が良くなることです。

下の写真のように大口径ほどシャープに明るく見えます。

同じ天体でも明るく見えるということは、光を集める能力が高くて、暗い星

まで見えることになります。

|

|

|

小口径で倍率を上げると

|

大口径で倍率を上げると

|

●望遠鏡のシャープさ→分解能

分解能とは、「どの位、細かい所まで見分けられるか?」

を表すもので、角度の秒で表します。

例えば、

口径60mm望遠鏡では、1.93秒

口径100mm望遠鏡では、1.16秒

数値が小さいほど、細かな所が良く見えます。

ですから口径が大きいほど性能が良くなります。

●望遠鏡の明るさ→集光力、極限等級

・集光力とは、「人間の目に比べてどの位、光を集めら

れるか?」を表します。数値が大きいほど、明るく見えま

す。

・極限等級とは、「何等星まで見ることができるか?」

を表しています。数値が大きいほど、暗い星が見えるこ

とになります。

| 口径 | 分解能 | 集光力 | 極限等級 |

| 50mm | 2.32" | 51倍 | 10.3等星 |

| 60mm | 1.93" | 73倍 | 10.7等星 |

| 80mm | 1.45" | 131倍 | 11.3等星 |

| 90mm | 1.29" | 165倍 | 11.5等星 |

| 100mm | 1.16" | 204倍 | 11.8等星 |

| 125mm | 0.93" | 319倍 | 12.3等星 |

| 150mm | 0.77" | 459倍 | 12.7等星 |

| 200mm | 0.63" | 816倍 | 13.3等星 |

| 235mm | 0.49" | 1127倍 | 13.6等星 |

| 280mm | 0.4" | 1600倍 | 14.5等星 |

| 355mm | 0.3" | 2500倍 | 15等星 |

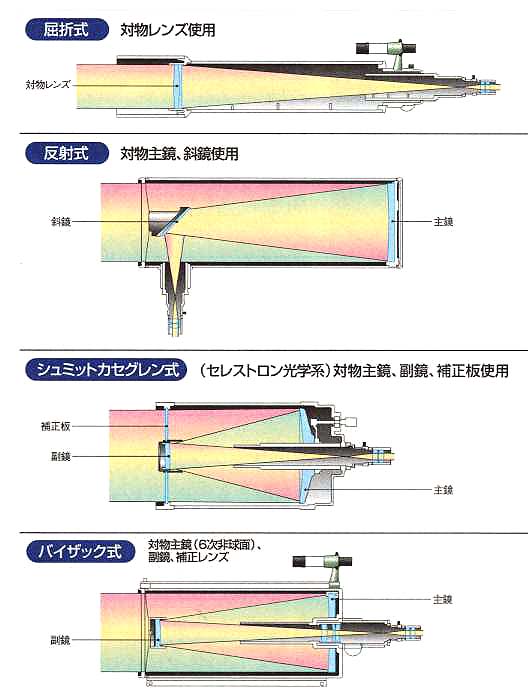

鏡筒の種類

ビクセンの例で説明すると.....

ビクセンで販売している望遠鏡には現在次の4種類があります。

屈折式 対物レンズ使用

★視界全体の像が安定しており、コントラストも良く、観測対象は万能です。

★使用、保管、手入れも簡単で初心者向きです。

★対物レンズの種類

・アクロマート(色収差を小さくするように工夫されています)

・EDアポクロマート(色収差、球面収差を最小におさえています)

・アポクロマート(収差を少なくし、完全に近い色消しです)

反射式 対物主鏡、斜鏡使用

★像のまわりに色がつかず、中心部の像がシャープです。太陽観測以外の天体 観測には適しています。(太陽熱によって筒内気流で像がゆれるため)

★屈折に比べ大口径が安く購入できます。

★屈折に比べ、使用、保管、手入れがややむずかしくなります。

シュミットカセグレン式 (セレストロン光学系)対物主鏡、副鏡、補正板使用

★屈折式と反射式の利点を組み合わせ前面に補正板を使用した望遠鏡です。

★鏡筒が短く、持ち運びに便利です。

バイザック式 (ビクセン独自開発)6次非球面主鏡、副鏡、補正レンズ使用

★屈折式と反射式の利点を組み合わせ、補正レンズ(3枚)を使用した望遠鏡です

★鏡筒が短く、持ち運びに便利です。

★主鏡に6次非球面採用により、球面収差、コマ収差を補正し、3枚の補正レンズでコマ収差、湾曲をさらに補正して、シャープな像と広い視界を実現しています。

望遠鏡を載せる台を架台といいますが、つぎの2種類があります。

●経緯台

●赤道儀

経緯台(けいいだい)

★ 望遠鏡を上下、水平二方向に動かせる架台(マウント)を経緯台と呼んでいます。

経緯台は、初心者の方でも簡単にあつかえます。

[ 経緯台の特長 ]

・鏡筒を上下、水平に動かして星を追う架台です。

・構造が簡単で軽く、組立、取扱いもやさしく、保管、手入れも簡単ですので

初心者向きです。

・ どこへ移動しても、すぐに使用できます。

・ 彗星、月面、水星、金星、火星、土星、木星、や変光星の観測に最適です。

・惑星観測で100倍以上の高倍率による長時間の観測にはやや不向きです。

・地上望遠鏡用としても手軽に使用できます。(そのままでは像が逆さに見え

るため、地上接眼レンズか地上プリズムが必要です。)

・上下、水平微動装置付は星を追うのに非常に便利です。

赤道儀(せきどうぎ)

赤道儀とは?

★赤道儀を使うと、天体をいつまでも望遠鏡の中にとらえておくことができます。

それは、地球の回転軸に赤道儀の軸を平行に合わせているためです。

一度とらえた天体は一方向の回転でいつまでも追いかけることができます。

スカイセンサー2000PCを使うと、天体の自動導入も楽におこなえます。

[赤道儀の特長]

・日周運動にあわせ星の動きを追えます。

・極軸を初めに会わせれば、あとは赤経微動ツマミを動かせば、長時間星を追尾でき、

観測写真撮影に便利です

・モータードライブ、スカイセンサーを使えば自動的に星を追尾できます。

・長時間露出を必要とする写真撮影には絶対必要です。

・高倍率での観測の場合も必要です。

・GP、GP・D型赤道儀はシステム的になっていますので鏡筒部、三脚など各セク

ションが自由に組みかえられます。

屈折望遠鏡から反射望遠鏡へと交換自由。また星野ガイド撮影用、二連望遠鏡、

超望遠レンズの同架など、活用範囲がいっぱいです。

・極軸望遠鏡内臓で極軸合わせが楽にできます。